我国历次文物普查见证了文物保护事业的持续发展。从“一普”到“四普”,不仅展现了认知体系的持续拓展,保护范畴的逐步扩大,更体现了价值阐释的不断深化和技术手段的持续革新。相较于第一次全国文物普查主要关注传统文物类型的特点,第二次全国文物普查将文物保护视野延伸至近现代史迹,将原“革命遗址及革命纪念建筑物”类别升级为“近现代重要史迹及代表性建筑”,标志着近现代文化遗产保护意识的觉醒。第三次全国文物普查在此基础上构建了更为完善的理论框架,通过将工业遗产、乡土建筑、线性遗产等新型文化遗产纳入保护体系,并制定不可移动文物认定标准,实现了文物保护理论的重要突破。而此次“四普”则在前三次工作基础上完成了体系化建设,将文物类别扩展至63项,创新性地提出“整体不可移动文物”概念,将传统民居建筑群等复合型遗产纳入保护范畴,并首次将文化景观正式列入普查对象,此举不仅拓宽了文化遗产的价值维度,更推动了文物保护体系的科学化与系统化进程。

地处苏北平原,又临黄海之滨的盐城成陆于先古,河渠港湾纵横交接,千年底蕴凝结了大量文物资源。[1]在1956年、1981年和2007年展开的文物普查工作中,盐城市内共登记不可移动文物573处,其中,全国重点文物保护单位3处,江苏省级文物保护单位20处,盐城市县级文物保护单位共计180处,深刻体现盐城地域铁军文化、湿地文化、海洋文化、海盐文化等文物资源的价值内涵,资源丰富且类型多元。如今,距离第三次全国文物普查已十余年,不可移动文物资源状况发生了较大变化,文物保护工作呈现复杂化态势,四普工作迫在眉睫。此次文物普查不仅要承担着不可移动文物资源的系统性梳理任务,更需通过地理空间信息采集技术构建高精度数字化档案,动态还原盐城历史文脉的演变轨迹。

自2023年11月全面开展第四次全国文物普查工作以来,盐城文物系统推进各项筹备任务:率先成立市级第四次全国文物普查专项领导小组,同步设立工作办公室及专业普查队伍;科学制定普查实施细则与路线图,分层级开展业务能力培训;通过引入技术骨干、保障专项财政资金等举措夯实基础;按照“条块结合、层级联动”原则精准划分责任网格,构建起市域统筹、部门协同、专业支撑的立体化工作体系,确保普查任务高效推进,整体复核进度在全省率先达到100%。

扎根田野调查前沿,实施文物普查靶向攻坚行动。通过构建“现场踏勘—数据核录—问题会诊”全链条闭环管理机制,以网格化责任包干推动普查向古遗址、古建筑纵深延伸,运用遥感测绘与人工复核双轨并进工作法,实现文物资源精准定位、价值要素系统解析,确保普查成果经得起历史检验。

工作启动以来,盐城市充分发挥上下联动、左右协调、统筹推进工作机制,重点对接住建、水利、民政等部门,全面系统梳理相关行业名录,累计收集文物线个县(区)级普查单位在推进工作过程中结合各自优势和特点完成与自然规划部门关于国土备案调查矢量数据等6项地理信息数据对接,包括指导亭湖区、盐都区开展历史文化街区专项文物调查,全面摸排重要区域、重点部位文物资源情况,做到“应查尽查”“应保尽保”。2024年,盐城盐业考古被列入国家文物局“考古中国”重大项目,沙井头等重要遗址的发掘实证历史时期中央政府对盐业生产的有效管理;对研究江淮东部地区唐宋明清时期的盐业生产意义重大,证实了历史时期江苏盐业生产的连续性和传承性,为明清两淮盐业在全国盐业中的重要地位追溯到了源头。[2]我们将考古调查勘探与文物普查相结合,新发现伍佑场、西溪监、安丰场等串场河沿线余处古建筑,为两淮地区历史时期盐业聚落、基层生产组织提供了重要史料。截至目前,全市新发现文物点100余处,正组织市考古所对东台市、大丰区等地新增遗址的空间分布、保存状况等相关信息进行核查,丰富了盐城城市发展史的研究资料。

在“十四五”规划收官之年的重要节点下,四普工作的意义绝不仅限于文物部门的一项业务工作,而是需要全社会高度重视、全民积极参与的重大国情国力调查行动,我们只有在思想层面上意识到文物保护的重要性,才能在普查时间节点内构建全域覆盖、多维立体、活化创新的文化遗产普查体系。基于前三次全国文物普查的经验成果,同时结合盐城市四普实际开展情况,特提出以下三点思考。

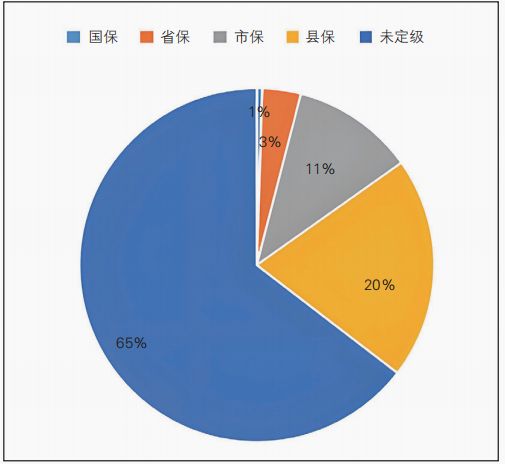

本次普查的核心任务在于全面掌握不可移动文物的分布情况及保存现状。据统计,我国现存76万余处不可移动文物中,市县级文保单位或尚未定级的文物点占比约96%,国家级及省级文物保护单位数量比例不到4%。盐城市未定级文物在全市不可移动文物中的占比达到65%。这些被归类为“低级别”的文物虽未被列入文保单位名录,却广泛分布于乡村阡陌、市井街巷,承载着文明记忆,从盐渎县城的制盐智慧到传统民居的营造技艺,从民间信仰的物质载体到产业变迁的时空见证,其历史叙事、艺术审美与社会认知价值同样是反映地域文化多样性的微观体现。国家文物局2021年发布了《尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物保护管理暂行规定》,该规定中有一项重要内容:“对于那些还没有被核定成为文物保护单位的不可移动文物,在进行维护保养、加固抢险以及修缮工程时,不限制承担设计、监理、施工工作的单位的资质。”[3]这一规定或许是从文物本体规模和历史影响力等差异点对尚未核定为文物保护单位的不可移动文物做出的考量,旨在通过放宽资质等条件,激活基层文保机构的能动性,加强社会力量参与文物保护工作的力度。但数量庞大、分布广泛的未定级不可移动文物,在彰显地域特色、塑造城乡传统风貌中具有重要作用的同时,由于其数量众多、产权复杂等现实情况,一直是文物系统保护的短板,成为当前文物保护工作中的薄弱环节。

当前开展的第四次全国文物普查实地调查阶段,面对的就是大量低级别文物的室外作业复查和室内作业整理的任务。周梦庄故居位于盐城珠溪古镇,跟随四普队员的脚步,透过技艺精巧的梁架,雕工精美、栩栩如生的纹样再现伍佑盐业的兴盛景象。类似周梦庄故居的未定级文物,正是四普文物中最多的一类,需要文物工作者对它们进行进一步的完善和补充。普查对象中,也有不少正在考古发掘的项目,在大成村遗址内发现古井、灰坑等遗迹,采集到唐宋时期的陶瓷片。据了解,古井年代为宋代,此次发现对研究唐宋时期盐城地区人类活动分布等具有重要意义。[4]

在此次文物普查工作中,社会公众的广泛参与为工作注入了强大动力。为让更多群众了解四普,市普查办建立了覆盖全市的普查宣传联络网络。在市文化广电和旅游局官网实时报道普查进展,促进各县区普查单元相互交流,并依托“盐城文旅”全媒体平台,发布工作动态,率先发布《关于征集盐城市不可移动文物线索的公告》,群众提供的线索来源广泛、内容丰富,不仅极大拓展了文物普查的信息渠道,更直接促成了大量新文物点的发现。同时,各县(市、区)普查机构以节庆和文化活动为契机,强化宣传动员,多渠道收集文物新线索。滨海县开展文物普查知识竞答活动,射阳县举办“发现之美·文物在我身边”主题绘本讲演比赛,以轻松愉悦的方式丰富群众文化生活,提高公众文物保护的知晓度与参与度。各镇(乡、街道)还给村民发放了宣传折页,不仅可以帮助村民知晓本地文物情况,还可以动员村民力所能及地提供文物线索,完善当地不可移动文物资源信息。

这种专业力量与群众参与相结合的普查模式,既体现了文化遗产保护工作的社会性和群众性,也为全面摸清我市文物资源状况提供了重要支撑。2022年国家文物局印发了《关于鼓励和支持社会力量参与文物建筑保护利用的意见》,规定“社会力量可通过社会公益基金、全额出资、与政府合作等,参与文物建筑本体保护修缮、历史风貌维护、旅游文创开发、文化传承发展等文物保护利用全过程”[5]。2025年3月1日,新修订的《中华人民共和国文物保护法》正式实施,新法要求“加强文物普查和专项调查”“鼓励引导社会力量投入文化遗产保护”[6],倡导构建“全民参与、成果共享”的文物建筑保护利用机制,在明确社会力量参与保护路径的同时,实现文物保护与惠民利民的双赢格局。因此,在确保文物建筑等重大安全隐患得以排除的前提下,应号召全市民众积极与文物行政部门沟通,共同投身于文物保护与利用的事业中。同时,也建议政府在不改变文物所有权的基础上,出台更多激励措施,鼓励社会个体、企业等多元主体积极参与文物保护,形成全社会共同守护文化遗产的良好局面。

我们也在积极强化技术赋能、社会协同与机制革新,试图通过此次文物普查突破传统保护模式的局限性,实现从“静态记录”到“活态传承”的跨越,为“保护第一、让文物活起来”的新时代文物工作方针提供了鲜活的地方实践样本。同时,依托盐城师范学院平台,让地理、历史等学科的专业师生共同参与盐城市四普工作。对应新法提出的“对国有文物资源资产实施动态管理”[7]。此次普查着力打造全国统一的文物资源数字管理平台,正是通过实时更新、智能分析的技术手段,为这一政策要求提供核心支撑。普查团队利用RTK(实时动态差分定位系统)、无人机、数据采集终端等先进技术,对范公讲书楼遗址、时堰石板桥等偏僻文物点进行精准测绘,有效克服了复杂地理环境造成的普查障碍。这些创新技术应用不仅显著提升了盐城市文物普查工作的智能化水平,其形成的标准化操作流程和技术规范,更为之后的文物保护工作提供了具有示范价值的实践模式。四普工作还为高等教育实践提供了重要契机,在盐城,盐城师范学院创新性地将文物普查工作融入教学实践,组织师生深度参与室外作业实地普查和室内作业资料整理工作。这一实践不仅实现了“校地协同育人”的创新突破,更构建了集田野调查、数据分析和保护方案制定于一体的文保人才培养机制。目前,盐城四普工作正处于以内业整理为主的重要阶段,将深入推进多学科协同创新,着力打造研究型普查模式,实现田野调查的实践智慧与数字化整理的科技优势有机结合。推动文化遗产创造性转化和创新性发展,为构建新时代文物事业高质量发展格局提供具有实践意义的“盐城方案”。

文物保护,立当代之功,开千秋之利。从沙井头遗址到明代盐灶,从范堤古闸到红色印记,盐城的每一处文物都是中华文明的生动注脚。第四次全国文物普查不仅是对不可移动文物的全面体检,更是文物保护方式的深刻变革。当数字技术穿透历史尘埃,当制度创新激活保护动能,文物保护正在随着理论、观念和技术的进步,迈向全要素、全周期、全链条的数字保护新时代。这场文明守护行动不仅关乎历史记忆的存续,也为盐城文脉甚至是中华优秀传统文化的永续发展提供科学依据。结合新修订的文物保护法,盐城以四普为纽带,在科技与人文的交响中,书写的不仅是文化保护的现在式,更是文明传承的未来式。

[2]《何以“盐”城?盐业考古,深度解码》,“登瀛观察”微信公众号,2025年3月20日。

[3]《尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物保护管理暂行规定》,国家文物局2021年印发。

[4]《预计超200处!盐城新发现这些文物点》,“登瀛观察”微信公众号,2024年12月19日。

[5]《关于鼓励和支持社会力量参与文物建筑保护利用的意见》,国家文物局2022年印发。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

中超旧将王栋:被欠薪时付不起孩子的住院费,做餐饮我有底线岁左小青非得这样吗,搞得我尴尬症都犯了这个腿是真的一言难尽

《编码物候》展览开幕 北京时代美术馆以科学艺术解读数字与生物交织的宇宙节律

《编码物候》展览开幕 北京时代美术馆以科学艺术解读数字与生物交织的宇宙节律